La mostra di Marie Matusz presso l’Istituto Svizzero di Milano segna un percorso contorto che si snoda attraverso cubi scuri di plexiglas, talvolta alti e smilzi, talvolta ingombranti come sarcofagi. E proprio come sarcofagi, queste vetrine scure celano al loro interno forme fragili che somigliano a ciò che rimane di carcasse, sono oggetti che non vogliono disvelarsi, occultati da teche che sembrano essersi dimenticate della loro funzione di mostrare in modo nitido il proprio contenuto. La vetrina si prende gioco del visitatore e opera un “mascheramento visuale”, permettendogli di scorgere solo parzialmente il contenuto, di cogliere grossolanamente forma e colori e, quando si tenta, invano, di avvicinare il viso alla vetrina, ecco che essa restituisce il riflesso del visitatore.

Le riflessioni dell’artista per Fall, titolo della mostra, muovono da un esemplare botanico, la Victoria amazonica, catalogato dai coloni inglesi in omaggio della regina Vittoria negli anni Trenta dell’Ottocento. Una pianta acquatica originaria del Sudamerica, i cui fiori ricordano quelli del loto, ma conosciuta principalmente per le grandi foglie che si estendono sulla superficie dell’acqua per diversi metri e che assumono in natura un comportamento simile al pensiero coloniale che l’ha etichettata. Con le sue grandi foglie punta a estendersi sempre più pervadendo la superficie fino a sottrarre luce alle piante vicine, portandole anche alla morte. Questa specie è una vera e propria ossessione per l’artista, tanto che l’orto botanico di Basilea, città in cui vive, ha acconsentito a donarle alcuni esemplari.

Ciò che a Matusz affascina di questa pianta amazzonica è piuttosto un aspetto che rimane sotto la superficie, celato sott’acqua: una struttura rizomatica che permette alla pianta di espandersi in un sistema complesso che si dirama e diffonde nutrimento da una pianta all’altra fino a creare un ecosistema interconnesso che è impossibile dividere.

La Victoria amazonica, nella sua propagazione, pare ribellarsi ai coloni che le hanno dato il nome, inscrivendosi, piuttosto, nel concetto postmoderno di “rizoma”, formulato nel 1980 da Giles Deleuze e Félix Guattari, enunciato in sei principi all’interno del saggio Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, in cui il rizoma diventa emblema di un nuovo sistema “acentrico, non gerarchico e non significante” – alcuni di questi principi furono successivamente presi in prestito anche per sviluppare il funzionamento della rete internet.

Matusz muove la sua ricerca artistica seguendo la modalità di propagazione della Victoria amazonica e, allo stesso tempo, si serve di essa impiegandola all’interno delle sue opere come reperto di cui conservarne la memoria. Si trova essiccata all’interno di uno dei sarcofagi, il più grande, che porta il titolo di Coated in Compassion (2022), qui gli elementi della pianta vengono uniti a quelli del cardo. Quest’ultima è infatti un’altra specie che si propaga attraverso i rizomi, e viene qui impiegata ricoperta da un tessuto portato in tensione che ne restituisce una forma plastica, poi adagiata su un piedistallo che ricorda un altare.

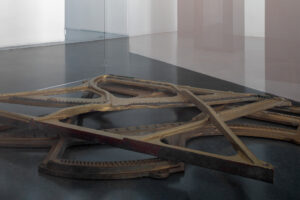

Subito accanto si trova un altro sarcofago, There is no document of civilisation that is not a document of barbarism (2022), che cela al suo interno una composizione formata con i telai di un pianoforte sventrato, ovvero quello che rimane della carcassa: in tal modo, artificiale e naturale si mescolano. Il lungo titolo di quest’opera, inoltre, proviene dal saggio di Walter Benjamin Sul concetto di storia, scritto in una Germania quando il Nazionalsocialismo aveva ormai preso il sopravvento.

Il percorso del visitatore all’interno dello spazio, scorciato in due da una spessa parete bianca, non segue un ordine preciso se non quello di un andirivieni; in una coreografia confusa e disorientante si vaga da una vetrina all’altra, dove si scorgono vicine, questa volta, due teche totemiche decisamente più alte e smilze delle precedenti. In una lo scheletro meccanico, trattato dall’artista come se fosse esposto in una classe di scienze del futuro, una seconda teca dalla quale riecheggia una composizione poetica realizzata in collaborazione con la pianista Hanna Syrneva e l’artista Semuel Lala, appena udibile. La poesia, come la Victoria amazonica, diventa parte integrante del lavoro dell’artista, ma i versi recitati vengono soffocati e occultati dalle vetrine.

Oltrepassando la spessa barriera bianca che suddivide in due lo spazio dell’Istituto Svizzero, si passa da una sezione angusta a causa delle cinque vetrine cupe che occupano la prima metà del luogo, a uno spazio improvvisamente semivuoto, dove l’improvvisa sottrazione della caoticità appare forzata e genera un senso di assenza. Al centro di questo nuovo ambiente si trovano impilate una sull’altra dieci lastre di vetro, sulle quali si nota appena un’incisione rettangolare disegnata dall’artista che rievoca l’oggetto che un tempo era posizionato su quel punto esatto. In All systems create the conditions of their own demise (2022) l’oggetto, a differenza dell’altra sezione, non c’è: di esso è rimasto solo il ricordo privato ed evanescente dell’artista e un’incisione a ricordarne la memoria.

Lucia Sabino

Info:

Marie Matusz, Fall

16/09 – 19/11/2022

Istituto Svizzero

via del Vecchio Politecnico 3, Milano

www.istitutosvizzero.it

Marie Matusz, Coated in compassion, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

Marie Matusz, Coated in compassion, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

Marie Matusz, There is no document of civilisation that is not a document of barbarism, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

Marie Matusz, There is no document of civilisation that is not a document of barbarism, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

Marie Matusz, All systems create the conditions of their own demise, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

Marie Matusz, All systems create the conditions of their own demise, 2022. Ph. Giulio Boem, courtesy l’artista e Istituto Svizzero, Milano

is a contemporary art magazine since 1980

NO COMMENT