A 19 anni Riccardo Arena parte per il Burkina Faso, senza il biglietto di ritorno e con il desiderio di viaggiare. Proprio a questa esperienza credo vada ricondotta l’origine della sua pratica artistica degli ultimi anni. La genesi dei suoi lavori è data da lunghi periodi di ricerca uniti a ripetuti viaggi in diversi Paesi del mondo. Dalla Cina per Il quattro volte albero nel 2006, all’Argentina e alla Bolivia per Duplice Morte Ellero ed ecosistema visivo nel 2009, fino alle isole Solovki nel Mar Bianco russo nel 2013, un arcipelago distante 160 Km dal Circolo Polare Artico che ha favorito la nascita di VAVILON, ultimo lavoro dell’artista. Con un focus specifico su questi tre progetti, l’intervista che segue inquadra la ricerca di Arena in relazione ai temi del viaggio e dell’archivio.

Mi hai parlato del processo artistico – il viaggio, nel tuo caso – come un personale strumento cognitivo[1]. Potresti approfondire questa tua affermazione in relazione ai tre progetti realizzati in Cina, in America Latina e nelle isole Solovki?

Negli anni ho dedicato molte delle mie energie a ricoprire il ruolo di quello che io ironicamente definisco “operaio delle immagini”. Attraverso il fumetto, l’animazione, le video produzioni, l’art direction e le ceramiche ho transitato in situazioni e ambienti molto differenti, collaborando con gruppi di lavoro come Vumeter, Sun-Wu Kung, Box e Atrium-Project. Tutte queste esperienze mi hanno permesso di conoscere persone eccezionali, che mi hanno arricchito profondamente.

Nel corso di questo periodo però, ho sentito gradualmente la necessità di riappropriami di una dimensione più meditativa del “fare”, prestando più cura ai processi coinvolti nello sviluppo delle poetiche visive e narrative. La mia aspirazione è stata quella di utilizzare tali processi come “strumenti cognitivi”: fonti di sorpresa, valorizzazione e stupore personale, dove l’attenzione vira dalla produzione di “immagini” alla creazione di “immaginari”, in cui la formalizzazione diventa una conseguenza di un percorso centrato principalmente sulla scoperta. Una necessità stimolata anche dal periodo storico con cui mi trovo ad interagire e la cui bulimia visiva, con relativa eccedenza di percezione, mi ha fatto avvertire il peso di una produzione e di un consumo con scarso nutrimento, non solo come fruitore, ma soprattutto come artefice.

A tale scopo, parallelamente ad altre attività, mi sono dedicato alla formulazione di progetti indipendenti in differenti Paesi del Mondo caratterizzati da tempi di elaborazione dilatati, i cui contenuti si manifestano e si sviluppano attraverso l’ordito di ricerche ed esperienze che nascono durante il viaggio… un viaggio che comunque continuo a considerare ageografico a dispetto del fatto che i caratteri fisiognomici di ogni progetto sono modellati dai paesaggi culturali che visito.

Nonostante l’ampio “domino delle possibilità” offerto dalle circostanze, ci sono argomenti e situazioni che più di altri magnetizzano la mia attenzione. Guardando l’evoluzione dei progetti a distanza di 10 anni, non posso non notare un filo rosso, una tensione che li unisce: il progetto cinese che descrive un futuro distopico celebrando le tracce di una civiltà scomparsa, quello argentino che racconta un’investigazione metafisica votata all’oblio dell’identità e quello russo dove si narra la disperata fuga dal labirinto della mortalità, attraverso la ricerca aerospaziale sovietica.

Tra il 2006 e il 2008 viaggi in Cina per Il quattro volte albero, un progetto che si formalizza in un articolato insieme di immagini che raccontano un mondo in cui la realtà si fonde con visioni fantastiche e apocalittiche. Il punto di partenza è un interesse verso il mondo naturale: il paesaggio, il giardino e il loro ciclo vitale. Tratti, portando all’estremo, una ricerca che lega il tema della crescita naturale a quella urbana – anch’essa sempre più incontrollata. Centrali, in questo lavoro, sono i concetti di distruzione, catastrofe e rigenerazione. Vorrei capire il legame di queste tue riflessioni con il territorio cinese: perché questo titolo e a quale urgenza volevi rispondere con questo lavoro?

Quando vivevo a Londra una mia cara amica, Piccia Neri, mi chiese di accompagnarla a Shanghai dov’era stata invitata per curare un catalogo per il British Art Council coordinato da Simon Kirby, una figura che si rivelò fondamentale per lo sviluppo del mio lavoro.

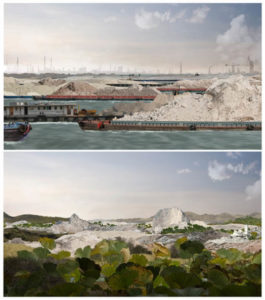

Durante una delle prime passeggiate sul Huang Pu River ricordo di essere stato ipnotizzato delle lunghe chiatte che risalivano e discendevano il fiume all’alba; tramite un gioco ottico, i materiali da costruzione trasportati dalle imbarcazioni davano l’impressione di formare paesaggi in perpetua creazione e dissoluzione. Due anni dopo quella visione avrebbe suggerito il video 25.765, movente dell’intero lavoro. Il titolo Il quattro volte albero è ispirato al carattere “MU”, prima traccia di visualizzazione ideografica legata al concetto di giardino, ritrovata su alcuni tamburi cinesi risalenti al XV secolo a.C., il cui significato è appunto di giardino o parco, reiterazione microcosmica dell’Universo in cui risiedono le forze mitologiche detentrici del progresso tecnico ed evolutivo della civiltà terrestre.

Stimolato dalla pratica dell’artefice del giardino cinese, che abbandona il progetto precostituito a favore di una contemplazione degli elementi naturali a lui offerti dall’ambiente circostante, Il quattro volte albero è frutto di molteplici viaggi in Cina. Le suggestioni e gli elementi eterogenei di ogni viaggio si sono accumulati, sovrapposti e miscelati partecipando attivamente alla definizione di una riserva naturale utopica che riunisce e fonde la manifestazione di una società evoluta e scomparsa, la cui presenza viene celebrata in un futuro lontano e mitico, attraverso l’armonizzazione dei suoi resti.

Dalla disamina del tema naturale sviluppato in questo progetto ti sposti verso la soggettività dell’io. Nel 2009 sei in Argentina per Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo. Che cosa ti porta qui a sviluppare questo lavoro e ad approfondire i temi dell’identità, dell’individuazione e dell’identicità? Scrivi che “la logica del racconto è strutturata tramite il paradigma dell’archivio”[2]. Che cosa significa?

L’origine di questo secondo progetto è legata al furto di una macchina fotografica che mi è stata rubata da un finto monaco mentre visitavo un villaggio nel Sichuan, in Cina. Dopo varie vicissitudini l’avventura si è conclusa una settimana più tardi con il ritrovamento del monaco e, al momento del recupero dell’apparecchio fotografico, mi è stato chiesto di firmare un documento con la mia impronta digitale. Quell’immagine mi ha colpito in maniera tale da spingermi successivamente a documentarmi sulle origini della storia dell’identificazione, da quando l’uomo tribale fu costretto a uscire dalla sua comunità di appartenenza per dimostrare all’ “altro” la sua identità: “chi era”. Una storia che, passando dalle pratiche divinatorie, tocca la frenologia, il determinismo biologico, le scienze statistiche applicate agli archivi fotografici, l’antropometria, la dattiloscopia, la grafologia e la biometria. Le varie ricerche mi hanno permesso di scoprire che la prima catalogazione di impronte digitali fu ultimata nel 1892 da un ispettore di polizia di La Plata in Argentina, Juan Vucetich, padre della dattiloscopia. Il viaggio a Buenos Aires del 2009 si sarebbe così trasformato in una permanenza di quattro anni e mezzo e il progetto ebbe una lunga gestazione. Nei mesi avevo accumulato moltissimo materiale che galleggiava nei diari senza trovare organicità né senso fino a quando, durante un soggiorno in un villaggio tra la Bolivia e il Perù abitato da una comunità di Curanderos[3]_nomadi, i Kallawaya, mi venne raccontato dei Lugar Kuna. I Lugar Kuna sono dei luoghi sacri, degni per la celebrazione della deità, identificati tramite le tracce lasciate dai fulmini sul terreno dopo i temporali. Per un istante quell’informazione ha avuto il potere di circuitare tutte le ricerche precedenti, cristallizzandosi in un racconto che avrebbe fornito la base per lo sviluppo delle opere del progetto Duplice Morte Ellero ed ecosistema visivo. Questo scritto racconta l’indagine di un detective che ha come obiettivo la ricostruzione dell’identità di una persona che si è tolta la vita utilizzando un complesso meccanismo di morte ispirato alle “Gemelle Ellero”, un sistema di ripresa impiegato nella fotografia segnaletica dei primi del Novecento e progettato da Umberto Ellero. Questo tipo di inquadratura permetteva di riprendere il volto da due angolazioni diverse usando due macchine fotografiche poste a 90° i cui otturatori erano azionati contemporaneamente da un sistema pneumatico per evitare possibili alterazioni nella mimica facciale. Il suicida sostituisce le macchine fotografiche con due pistole per far scontrare i proiettili in un punto preciso della testa, con la conseguente dissoluzione del volto e la comparsa di una figura di Lichtenberg sul proprio corpo: un’abrasione elettrica che in rari casi compare su persone colpite da fulmini. Gli articolati processi di indagine porteranno il detective a considerare il suicidio come una mappa rituale e simbolica, in cui viene sublimato il confine tra osservatore e osservato attraverso una somiglianza assoluta che equivale all’uguaglianza, inesistente in natura, in quanto due cose non possono mai essere uguali sotto ogni aspetto e nondimeno rimanere due.

Per rispondere alla tua domanda rispetto al “paradigma dell’archivio” non potrei trovare definizione migliore di quella data dal fotografo americano Allan Sekula “… un vasto sistema sostitutivo che instaura una relazione di equivalenza generale tra le immagini. Il linguaggio mimetico universale dell’apparecchio fotografico apriva il passo ad una verità che si poteva esprimere nel linguaggio universale astratto della matematica, promettendo di ridurre la natura alla sua essenza geometrica”.

Riccardo Arena, Il quattro volte albero – 25.765 – video stills, dur. 7 min., 2008

Riccardo Arena, Il quattro volte albero – 25.765 – video stills, dur. 7 min., 2008

Riccardo Arena, Il quattro volte albero – E gli Dei si rannicchiarono al muro come cani randagi, Lambda print, 110 x 165 cm, 2008

Riccardo Arena, Il quattro volte albero – E gli Dei si rannicchiarono al muro come cani randagi, Lambda print, 110 x 165 cm, 2008

Riccardo Arena, Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo – Exhibition view (detail), Long Play, MAGA, photo by Roberto Marossi, 2012

Riccardo Arena, Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo – Exhibition view (detail), Long Play, MAGA, photo by Roberto Marossi, 2012

Riccardo Arena, Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo – Lichtloch # 2-3, 2012

Riccardo Arena, Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo – Lichtloch # 2-3, 2012

Riccardo Arena, Vavilon – Exhibition View – Viafarini, 2015

Riccardo Arena, Vavilon – Exhibition View – Viafarini, 2015

Riccardo Arena, Vavilon – Video stills, dur. 26 min., 2015

Riccardo Arena, Vavilon – Video stills, dur. 26 min., 2015

In generale il tuo lavoro, dato da una stratificazione di tempi – lunghi – e spazi che attraversi fisicamente, assume la forma di un archivio di frammenti, un diario intimo e personale che si svela per gradi allo spettatore. Archiviare ti permette di ordinare l’esistente e la tua esperienza in un dato luogo. Mi incuriosisce sapere qualcosa di più sul processo di accumulo del materiale e sulla conseguente esclusione di ciò che consideri superfluo per la mostra.

L’utilizzo dell’archivio è subordinato principalmente alle fasi embrionali del lavoro. Non sono molto interessato alla pratica dello studio o della catalogazione fine a se stessa, il mio interesse verte piuttosto sull’osservazione delle corrispondenze generate dall’associazione dei materiali entrati in mutuo contatto. Satelliti che, gravitando su orbite differenti, generano configurazioni, allineamenti e visioni inattese che, una volta contemplate, danno origine a nuove chiavi di lettura, perdendo la loro autonomia e ponendomi in una posizione di spettatore. Non potrei definirlo quindi come un processo di scelta e di scarto, ma piuttosto come una tessitura suggestiva tra le parti. Il continuo movimento tra la raccolta dei materiali di studio, le esperienze di viaggio e la loro trasfigurazione interna si condensa in strutture narrative che fungono da linee guida per lo sviluppo di “quadri compositivi” costituiti da opere che nel loro insieme raccontano aspetti della sottotrama poetica che coagula la visione generale.

Il risultato di ogni progetto esposto è così il frutto di un processo articolato che unisce la casualità alla suggestione, l’intenzionalità all’imprevedibilità e mi hai raccontato che i tuoi progetti nascono da precise coincidenze spazio-temporali. Ad esempio, fu mentre ti trovavi a Buenos Aires che è nato il tuo interesse per le isole Solovki. Qual è stato l’evento o l’incontro che ti ha portato a spostarti da un emisfero all’altro? Come è nato il tuo interesse per queste isole?

Visitare le Solovki nel 2013 è stata la conseguenza del profondo rispetto ed interesse che nutro da molti anni per la vita e il pensiero di Pavel Florenskij, un filosofo, mistico, critico e scienziato russo che, come centinaia di intellettuali della sua epoca, è morto nel 1929 nel campo di correzione costituito sulle isole, primo esperimento di detenzione su larga scala. Le prime documentazioni sull’arcipelago del Mar Bianco mi hanno fatto scoprire un vero e proprio vaso di Pandora fino ad allora sconosciuto: questo enigmatico frammento di terra emersa, a pochi chilometri dal circolo Polare Artico, nel corso dei millenni è stato il catalizzatore di una serie di eventi che hanno cambiato la storia del Continente. “Oggi alle Solovki, domani in Russia” dice un proverbio russo.

Mi hai parlato della mostra VAVILON | Project C – Solovki Island in Viafarini come “uno spazio rarefatto, una scatola che si apre al visitatore in grado di creare un caleidoscopio di immagini e rimandi continui”[4]. La mostra racchiude una serie di appunti visivi – disegni, fotografie, collage, video, oggetti – di varie dimensioni e collocati uniformemente nello spazio, dal pavimento fino alle pareti. Che cosa raccontano questi dispositivi e come si relazionano con il video presentato alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo?

>VAVILON parte dallo studio della storia di questo struggente arcipelago all’estremo nord della Russia. Da millenni è considerato sacro, come testimoniano le innumerevoli tracce lasciate dalle prime culture del mar Bianco tra cui 35 labirinti, i più grandi del mondo, oggi custoditi da una comunità di monaci ortodossi in ascesi, e meta spirituale di pellegrinaggi. Dopo la rivoluzione bolscevica questo imponente complesso monastico, sviluppatosi sulle isole dal 15° secolo e legato alla storia di tre monaci russi, è stato convertito in sede amministrativa per la creazione del lager a regime speciale delle Solovki (SLON), prototipo di ingegneria del terrore che in seguito si sarebbe trasformato nel sistema GULAG.

Grazie alle documentazioni sui labirinti delle Solovki, sono entrato in contatto con le suggestive e affascinati teorie dell’ingegnere Marco Bulloni che ha dato un grande contributo alle visioni del progetto e all’organizzazione del soggiorno sulle isole nel 2013. Un soggiorno che, in seguito, mi avrebbe portato all’incontro con il “cosmismo”, una corrente di pensiero filosofico-scientifica nata dalle concezioni di Nikolaj Fjodorov il quale, a metà dell’800, proponeva come obiettivo la conquista dell’immortalità e della resurrezione attraverso il lavoro comune della razza umana. A questo movimento hanno aderito le più importanti personalità russe del Novecento e, in seguito, esso avrebbe contribuito allo sviluppo del programma aerospaziale sovietico, tessendo una sottotrama occulta nel primo bolscevismo.

La poetica del progetto si basa quindi sulla trasfigurazione cartografica dell’isola come rappresentazione della condizione umana il cui sforzo è teso a trascendere il proprio stato mortale attraverso una fuga mistico-scientifica dal labirinto delle sofferenze mondane la cui entrata si colloca in una dimensione orizzontale e terrestre e l’uscita in una dimensione verticale e celeste. Una fuga che ha come obiettivo le regioni superiori dell’anima e del cosmo, attraverso la colonizzazione planetaria, e che ha, come immagine chiave del suo fallimento, il cratere di Tsiolkovsky sulla faccia oscura della luna. Il cratere è stato fotografato per la prima volta dal satellite Luna 3 nel 1959 ed è battezzato con il nome del padre della cosmonautica russa. La figura del cosmista Konstantin Tsiolkovsky fa inoltre da protagonista all’opera video, girata tra le Solovki e Stromboli, presentata a Torino alla Fondazione Sandretto per la mostra “The man who sat on himself” a Settembre 2015 in concomitanza con la personale a Milano in Viafarini dove ho presentato tutto il compendio visivo di VAVILON accompagnato da due giorni di conferenze a cui hanno partecipato Marco Bulloni, Giorgio Galli, Gian Piero Piretto, Matteo Bertelé, Matteo Guarnaccia e Massimiliano Judica Cordiglia.

In che parte di mondo sei ora? Hai in programma un nuovo viaggio e un nuovo progetto?

Al momento sto facendo la spola tra Milano e Praga. Per quanto riguarda i progetti futuri in questo periodo mi sto dedicando a un libro su VAVILON, meditando sul mio contributo per la mostra al MAXXI e programmando un viaggio in Iran legato ad alcune suggestioni… però più di questo non ti saprei dire.

[1] Durante una conversazione tra l’artista e l’autrice.

[2] Citazione tratta dal portfolio dell’artista.

[3] Termine utilizzato in America Latina per identificare la figura moderna dello sciamano.

[4] Durante una conversazione tra l’artista e l’autrice.

Michela Lupieri (*1983) è curatrice, ricercatrice e autrice. Si è laureata allo IUAV di Venezia in Arti Visive, con una specializzazione in arte contemporanea e pratiche curatoriali. Fa parte del team curatoriale di Palinsesti ed è research fellow all’Archivio delle Avanguardie (Collezione Marzona) presso l’SKD di Dresda. Vive tra l’Italia e la Germania.

NO COMMENT